别再猜了,这才是别人眼中的你(附「看见自己」7日线上实验)

欢迎回到我的专栏,我是薛铁鏻。

今天,我想聊一个可能让你心里咯噔一下的话题。

就在前两个月,一次团队教练项目结束后,一位年轻的管理者Alex找到我,神情疲惫。

“铁鏻老师,”他问,“我是不是一个很糟糕的人?我感觉自己已经拼尽全力想做个好领导,为什么团队成员在匿名反馈里,还是说我‘冷漠、听不进意见’?”

“你觉得自己是个什么样的人?”我问他。

“我觉得我……很直接,目标导向,效率至上。”

这个场景,你是不是也似曾相识?

在会议上发表完一个自认为完美的提案,却在茶水间听到同事窃窃私语;在亲密关系里付出全部,却被伴侣指责“你根本不懂我”;发了一条精心编辑的朋友圈,却在共同好友的评论区里,窥见一个完全陌生的自己。

“别人到底是怎么看我的?”

这个问题,像一根看不见的刺,扎在每个现代人的心里。我们渴望被理解,却又害怕被误解;我们拼命展示最好的自己,却总在不经意间,从别人的眼神里,读出一个陌生的“我”。

这种“自我认知”与“他人印象”之间的巨大鸿沟,正是我们许多焦虑、内耗和关系困境的根源。

那么,这条鸿沟到底是怎么产生的?更重要的是,我们如何才能跨越它,看见一个更完整的自己?

你以为的“我”,只是故事的一半

很多年前,为了解释关系中的种种迷思,我画过一张很简单的图:

一段关系里,至少存在三个场域:绿色的“我(ME)”的场域,黄色的“你(YOU)”的场域,以及中间紫色交叠的部分——“我们(WE)”的关系场域。

我们常常以为,沟通和理解,就是努力扩大那个紫色的“我们”。但我们忽略了最重要的一点:那个绿色的“我”,本身就是一个复数。它至少包含了两个“我”:一个是“我以为的我”,另一个是“你眼中的我”。

这正是我作为一名ICF(国际教练联盟)MCC大师级认证教练,在无数次教练会谈中反复验证的核心。而心理学上,有一个经典得不能再经典的工具,恰好能把这个“谜题”说得清清楚楚。

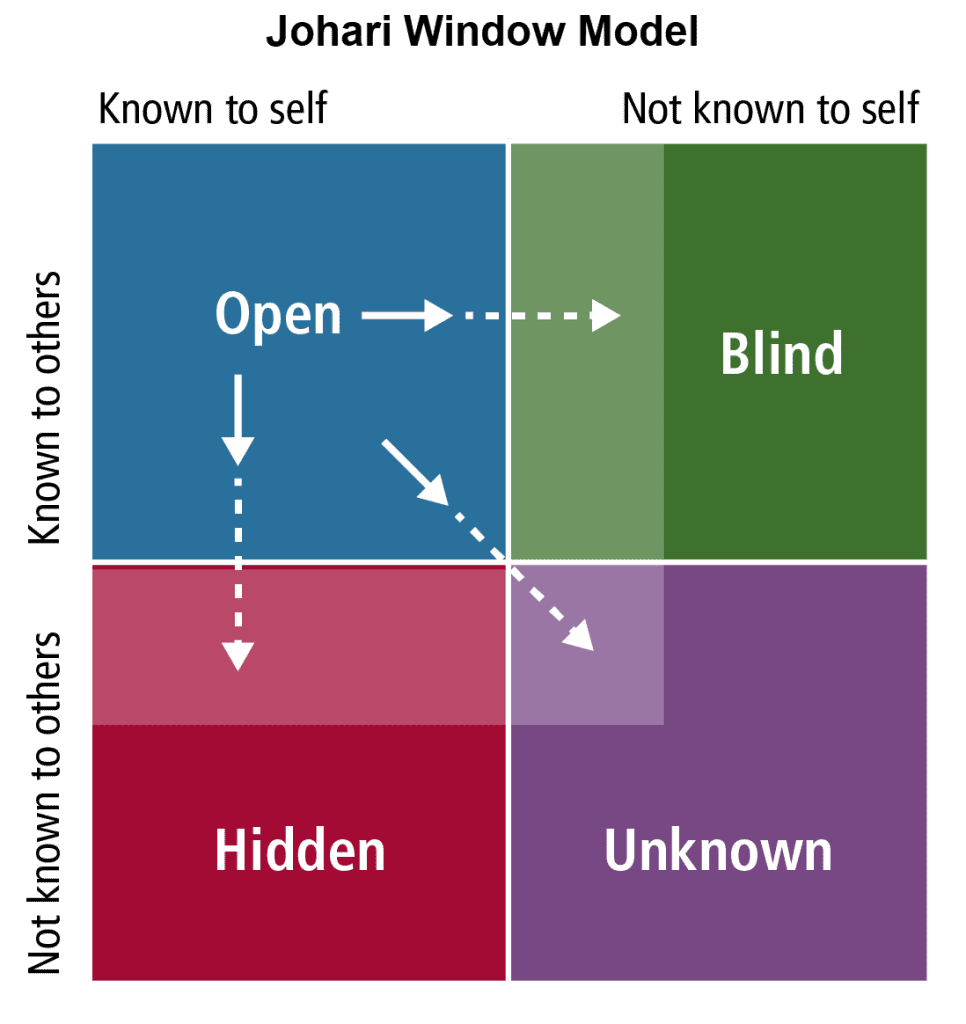

它就是“乔哈里窗”(Johari Window)。

想象一下,你的内在世界是一栋有四扇窗户的房子:

-

窗户一:公开区(Open Self)。这是你自己知道,别人也知道的部分。比如你的职业、你公开表达过的观点、你外在的相貌。这是Alex眼里的自己:“直接、高效”。

-

窗户二:盲区(Blind Self)。这是你自己不知道,但别人却看得很清楚的部分。就像你牙缝里有根青菜,自己毫无察觉,但对面的人一览无余。这也是Alex的困境所在:团队成员眼中的他——“冷漠、听不进意见”。

-

窗户三:隐藏区(Hidden Self)。你心里的小秘密,那些不愿意或没机会与人分享的想法和感受。

-

窗户四:未知区(Unknown Self)。连你自己和别人都未曾发现的潜能和天赋,是冰山下最神秘的部分。

看明白了吗?

我们日常的社交痛苦,几乎全部来自于“公开区”和“盲区”的错位。

我们拼命地从“公开区”这扇窗向外呐喊:“看,我是这样的!” 却不知道,别人正透过“盲区”那扇窗,看见一个截然不同,甚至完全相反的你。

你以为你的“沉默”是成熟稳重,在别人眼里可能是“高冷不合群”; 你以为你的“直言不讳”是真诚坦率,在别人眼里可能是“低情商没礼貌”; 你以为你的“拼命努力”是积极上进,在别人眼里可能是“爱出风头太内卷”。

这种错位,不是谁的错。它只是揭示了一个真相:我们永远无法成为自己唯一的“观众”。

一次“扎心”的反馈,如何拯救一个团队

让我想起几年前的一个客户,一位空降到传统企业的互联网高管,我们叫她Sarah。

Sarah找到我的时候,正处于崩溃的边缘。她带着先进的理念和打法,想要大干一场,但推行新政三个月,部门内部怨声载道,业绩不升反降。

在她的“公开区”里,她是一个“锐意改革、充满激情、以身作则”的领导者。她每天第一个到公司,最后一个走,周末还在研究业务。她觉得自己简直是“劳模本模”。

但在启动团队教练,进行了一轮匿名访谈后,一个巨大的“盲区”浮现在她面前。

团队成员眼中的她,是这样的:

-

“一个指令的发布机器”:她总是在会上滔滔不绝,很少问“你们觉得呢?”

-

“一个行走的焦虑源”:她总是在群里深夜@人,让所有人跟着神经紧绷。

-

“一个看不见我们的人”:她只关心数据和KPI,一位员工因为孩子生病请假,她第一反应是“那手头的工作交接了吗?”

当我把这些反馈(当然,是用非常教练的方式)呈现给她时,她沉默了很久,眼圈红了。

“我从来不知道……我以为我是在激励他们,没想到是在消耗他们。”

你看,这就是“盲区”的力量。它就像一个潜伏的“bug”,在你毫不知情的情况下,持续不断地侵蚀着你的关系、你的事业,甚至你的人生。

如果不是这次教练,Sarah可能会继续“努力”下去,直到团队分崩离析,她自己也落得个“好心办坏事”的委屈结局。

但幸运的是,看见“盲区”的那一刻,就是改变的开始。

后来的故事很有趣。Sarah做的第一件事,不是去解释,而是去道歉和倾听。她组织了一场坦诚的沟通会,主题就是“请帮我看见我的盲区”。那次沟通,成了团队破冰的关键。

当她把那个别人眼中“冷冰冰”的自己,和内心那个“其实很焦虑也很想做好”的自己,都放在桌面上时,真实的连接才开始发生。

作为一名ICF认证教练,我深知,教练工作的核心,就是创造一个安全的场域,通过精准的反馈,帮助客户看见自己的“盲区”。 因为我们坚信,每个人内在都拥有解决问题的资源,只是有时,我们需要一面干净的镜子。

别再猜了,来参加一场「看见自己」的实验吧

读到这里,你可能会问:“道理我都懂。可是,我该如何安全地、有效地知道自己的‘盲区’呢?总不能见人就问‘嘿,我有什么盲区你告诉我一下’吧?”

这的确需要一点勇气,和一点点智慧。

所以,在Coach8社群里,我决定为所有渴望自我成长、想成为自己人生教练的朋友们,发起一场简单而深刻的社群行动:

「看见自己」7日线上反馈实验

这是一个帮你安全地探索“盲区”的微型实验。我们不玩虚的,只做最真实、最温和的探索。

| 实验概要 |

-

① 实验时间:从你读到这篇文章的这一刻起,持续7天。

-

② 实验目标:找到关于自己的1-3个有价值的“盲区”反馈。

-

③ 实验对象:邀请3位你信任的朋友、同事或家人。选择那些你认为足够了解你,并且愿意对你说真话的人。

-

④ 实验工具:一段我们为你精心设计好的“邀请语”。

-

⑤ 实验心法:保持开放和好奇,记住,无论收到什么,都只是“反馈”,而不是“判决”。

| 实验步骤 |

第一步:复制下面的“邀请语”,发给你选好的3位朋友。

“嗨,[对方的名字],最近我在参加一个关于‘自我认知’的学习,其中有一个很有趣的练习,需要邀请我信任的朋友给我一些真实的反馈。

我特别想听听你的看法,因为我很珍视你这位朋友/同事。你可否用1-2句话,分享一个你看到的、而我自己可能没有意识到的‘我’的样子?可能是一个优点,也可能是一个特点,或者一个可以提升的地方。

无论是什么,对我来说都是一份非常宝贵的礼物。当然,如果你觉得不方便,完全没关系。先谢谢你啦!”

第二步:带着好奇心,接收反馈。

当对方回复时,请务必记住以下几点:

-

不要辩解! 哪怕你觉得“我不是那样的”,也请先忍住。你的任务是“接收”,不是“反驳”。

-

表达感谢! 无论内容是什么,都要真诚地回复一句:“非常感谢你告诉我这些,这份反馈对我很有价值。”

-

如果需要,可以追问一个具体情境。 比如,如果对方说“你有时看起来有点严肃”,你可以问:“能举个例子吗?比如在哪次事情上让你有这种感觉?”这能帮助你更好地理解反馈。

第三步:整理并反思你的“盲区拼图”。

7天后,把你收到的反馈记录下来。看看它们之间有没有共同点?这些反馈让你对自己有了哪些新的认识?哪些是你愿意去调整和改变的?

最后的最后

我知道,主动向外界请求反馈,是一件极其需要勇气的事。它意味着,你要暂时放下那个“我以为的我”,去迎接一个可能充满意外的、甚至有点“扎心”的真实。

但这恰恰是成长最快的路径。

一个人成熟的标志,就是从活在自己的“独白”里,走向愿意倾听世界的“回响”。

你不需要成为一个完美的人,但你可以成为一个更完整的人。而完整,始于看见。

看见那些被你忽略的优点,看见那些无意中伤害别人的盲点,看见那些别人眼中闪闪发光的、连你自己都未曾发现的特质。

这,比任何宏大的成功学理论,都更能让你脚踏实地,一步步活成自己真正想要的模样。

欢迎你在留言区分享你对“盲区”的看法,或者,如果你完成了这个实验,更欢迎你回来,分享你的故事。

让我们一起,用教练的方式,点亮彼此的“盲区”。

祝你,看见自己。