《侏罗纪》30年IP启示录:为何我们仍为30年前的恐龙,心甘情愿地买单?

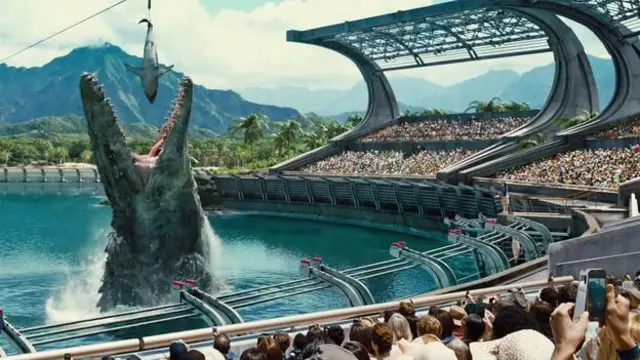

我想聊聊最近上映的电影,环球影业的《侏罗纪世界:重生》。

说实话,聊起这个IP,我的心情是复杂的。一方面,作为一个看了三十多年电影的“老人”,我知道这大概率又是一部“新瓶装老酒”的续作;但另一方面,当斯嘉丽·约翰逊和《绿皮书》的男主出现在预告片里时,我还是忍不住想,要不……去看看?

这种明知是“套路”,却又心甘情愿“入坑”的心理,让我产生了极大的好奇。

这个已经30多岁的“老”IP,它就像一位你多年未见的老朋友,虽然你知道他要讲的故事还是那些,但你还是忍不住想去看看他最近过得怎么样。它长盛不衰的生命力背后,到底藏着怎样的商业密码?而这背后的一切,对于我们这些正在苦心经营自己“个人品牌”的普通人来说,又能带来怎样的启发?

1. 时代的“滤镜”与工业的“铁拳”:初代《侏罗纪》为何封神?

要理解这个IP,我们必须回到它诞生之初——1993年。

我至今都记得那个年代的特殊氛围。那是一个我们对外部世界,特别是对美国,充满了无限向往和想象的年代。可以说,当时的我们,是戴着一层厚厚的“时代滤镜”在看世界。

我在播客里讲过一个亲身经历。那时候,我们家想买一台东芝的彩电,根本买不到。后来有位在日本打工的朋友回国,带回来一台,我们全家都视若珍宝。那个朋友,可能只是在日本工厂里“拧螺丝”,但回到我们面前,他擦着香水,气质都变得不一样。

这就是那个年代的缩影。日本尚且如此,那美国,在我们心中,简直就是天堂,就是科技、文化、一切先进事物的代名词。

就在这样的时代背景下,斯皮尔伯格,这位好莱坞的“大佬”,带着《侏罗纪公园》横空出世了。

那是一种什么样的震撼?我想用“工业铁拳”来形容。当我们在央视的《第十放映室》里,看到那些通过电脑特效和机械模型被“复活”的恐龙,与真人演员天衣无缝地互动时,我们感受到的,是一种近乎“魔法”般的力量。那是一种来自另一个维度的、对我们当时认知体系的“降维打击”。

所以,第一部《侏罗纪公园》的封神,是两大因素的完美结合:它既满足了我们对那个“天堂国度”所有想象的“时代滤Git镜”,又用当时地球上最顶尖的电影工业技术,给了我们一记无人可以抵挡的“工业铁拳”。这种震撼,是空前的,也是不可复制的。

2. IP的“牛奶”与“路径依赖”:当“震撼”变为“陪伴”

然而,当“震撼”无法被复制时,一个IP该如何延续生命?

这就引出了好莱坞最擅长,也是最值得我们学习的一点:将一个“爆款产品”,转化为一个“长寿品牌”。

我在节目里开玩笑说,这就像“挤牛奶”。一个伟大的IP,就是一头血统优良的奶牛。它或许无法天天都产出神户牛肉般的惊喜,但它能保证,每隔几年,就能稳定地、高质量地为市场供应新鲜的“牛奶”。

2015年,当我走进电影院看《侏罗纪世界》时,心态已经完全不同了。那时我已经在特效行业工作多年,看过了《变形金刚》《阿凡达》,电影里的恐龙特效,对我来说已经不再是“魔法”,而是“技术”。

就像您说的,“我已经不觉得它怎么样”,故事也还是那个熟悉的配方。但是,我还是去看了,全球十几亿美金的票房也证明了,无数人都去看了。为什么?

因为“侏罗纪”这三个字,已经从一次性的“震撼”,变成了一种“品质的保障”和“情感的陪伴”。我们相信,花几十块钱,至少能看到一部制作精良、场面宏大、值回票价的工业电影。这种信任,就是IP的“路径依赖”。

对于好莱坞的制片厂来说,与其投资一部全新的、前途未卜的原创电影,不如继续为这头“功勋奶牛”添草加料,来得更稳妥、回报也更确定。这背后,是极其理性和成熟的商业考量。

3. 我们的“恐龙”:从IP工厂,反思我们自己的“个人品牌”

聊到这里,就回到了我最想探讨的问题:既然现在人人都在做自媒体,人人都是一个独立的IP,那么好莱坞的这套“养龙”心法,对我们有什么用?

我觉得,启发至少有三点:

第一,你必须找到属于你自己的那只“霸王龙”。 《侏罗纪公园》的成功,源于它有一个极其强大、在当时独一无二的核心吸引物——那只栩栩如生的霸王龙。这是它的“天赋”,是它所有故事的“锚点”。

反观我们自己,在开始做个人品牌时,我们是否问过自己:我的那只“霸王龙”是什么? 是我对某个领域独一无二的见解?是我极具感染力的人格魅力?还是我讲述故事的独特方式?

如果我们自己都只是在模仿别人,今天学这个博主,明天抄那个热点,那么我们创造的,就只是一群面目模糊的“食草恐龙”,永远不可能成为那个让世界记住的“霸王龙”。

第二,你需要建立“工业化”的稳定输出。 好莱坞的强大,在于它拥有一套成熟的“工业化”管线,能保证作品的稳定产出和质量下限。

对于我们个人创作者而言,这就是持续、稳定输出的能力。我在之前的文章里反复强调“坚持的力量”,就是这个道理。你的才华再横溢,如果一年只更新一次,也无法在用户心中建立起稳定的“心智模式”。

你需要像经营一家“内容工厂”一样,有自己的选题规划、有固定的更新频率、有对内容质量的基本要求。只有这样,你才能在观众心中,从一个“偶尔投喂的野路子”,变成一个“可以信赖的品牌”。

第三,你得学会在“怀旧”与“创新”之间跳舞。 你看新的《侏罗纪世界》,它总会请回一些老面孔,比如杰夫·高布伦,或者重现一些致敬初代的经典场景。这是在打“怀旧牌”,是在唤醒老粉丝的情感连接。但同时,它又会加入新的恐龙、新的角色、新的故事背景。这是在搞“创新”,是为了吸引新的观众。

这对我们做个人品牌的启发是:你必须有一个稳定的内核,但也要有不断迭代的外延。

你的“怀旧”,是你始终如一的世界观、价值观和核心主张,这是你品牌的“根”。而你的“创新”,则是你探讨的新话题、尝试的新形式、连接的新人群。只有在这两者之间找到完美的平衡,你的IP才能既有忠实的“老粉”,又能不断吸引“新血”。

结语

聊了这么多,再回看我们当下的内容环境,尤其是电影市场,我时常会感到一种“乏力”。

我们并不缺技术,也不缺市场,但我们似乎缺少那种耐心“养龙”的心态。我们太渴望一夜爆红,太痴迷于追逐流量,却往往忽略了去打造那个真正属于我们自己的、独一无二的“霸王龙”。

或许,我们每个人,其实都是一座等待被挖掘的“侏罗纪公园”,我们的内心,都沉睡着独一无二的生命体验和天赋。

关键是,我们是否愿意,像斯皮尔伯格那样,用最顶尖的“工业精神”去打磨它?是否愿意,像好莱坞的片厂那样,用长达30年的“商业耐心”去经营它?

这,或许才是《侏罗纪》这个30岁的IP,在今天,能给到我们这些“个人IP”的,最深刻的启示。

【联系我】